Gianmaria Testa

“Scrivo canzoni quando ho qualcosa da dire”

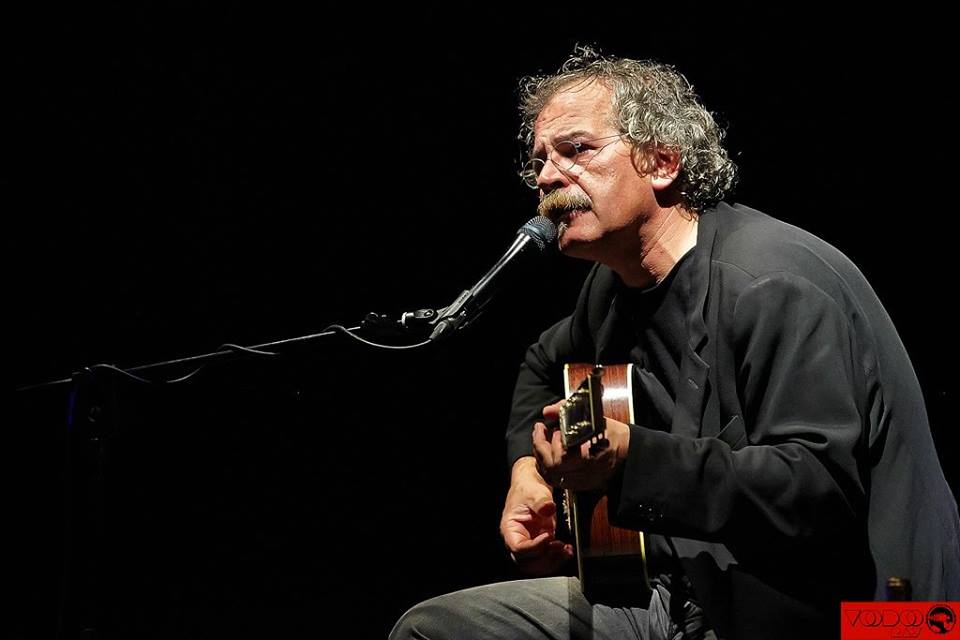

Abbiamo incontrato Gianmaria Testa in occasione del Festival delle letterature dell’Adriatico di Pescara 2013 (quattro giorni, dal 07 al 10 novembre, ricchi di incontri e musica), dove il cantautore piemontese si è esibito all’Auditorium Flaiano. È stata l’occasione per fare il punto della situazione (più sotto nell'articolo, una foto dell'incontro tra Talanca e Gianmaria Testa e alcuni momenti dello spettacolo) dopo l’uscita recente del disco Men at work, album live registrato in una serie di concerti in giro per l’Europa, e per conoscere il modo col quale nascono le sue canzoni.

Come sempre, approcciarsi col mondo di Gianmaria Testa vuol dire apprezzarne la pacatezza umana, che viene da lontano, da un tempo purtroppo sempre più distante, fuori da ogni beota ipocrisia del mondo della comunicazione mediatica e superficiale nel quale siamo immersi; vuol dire tornare a una velocità accettabile, quella del battere del cuore.

Il tuo album Men at work è la versione live di Vitamia, il tuo ultimo disco di inediti. Ora: nei tuoi concerti si instaura un rapporto estremamente sensibile tra la tua voce profonda e il pubblico, l’empatia che si crea investe parecchio anche lo stesso significato delle canzoni. Come cambia – se cambia – questa cosa fuori dall’Italia?

Il tuo album Men at work è la versione live di Vitamia, il tuo ultimo disco di inediti. Ora: nei tuoi concerti si instaura un rapporto estremamente sensibile tra la tua voce profonda e il pubblico, l’empatia che si crea investe parecchio anche lo stesso significato delle canzoni. Come cambia – se cambia – questa cosa fuori dall’Italia?

Penso che ciò che mi permette di superare il senso di ridicolo che mi prende ogni volta che salgo su un palco è che io non sono lì per fare uno spettacolo. Scrivo canzoni da sempre e ho registrato il primo disco molto tardi, a trentasei anni, perché scrivevo i miei brani senza mai pensare che potessero interessare a qualcuno. Scrivo canzoni quando non riesco a dire altrimenti l’emozione che le ha generate; non ho altri parametri. Le scrivo fondamentalmente per me e riesco a superare questo senso di ridicolo del trovarmi con un microfono davanti solo perché io so che vado lì a raccontare la mia microscopica verità.

Io mi emoziono cantando; succede sempre. Ecco, probabilmente una parte di questa emozione viene trasmessa. Bisogna anche dire che all’estero la lingua italiana è molto amata, è musicale di per sé. Nonostante gli sforzi che ha fatto in questi ultimi vent’anni per rendersi un Paese ridicolo, l’Italia continua a emanare un’immagine di bellezza e nelle vie delle città europee probabilmente è il Paese più visibile, più rappresentato.

Pensi sia stata positiva o negativa per la canzone d’arte la tradizione del melodramma? Cioè credi che dia delle canzoni italiane un’immagine negativa? Un’icona da scrollarsi di dosso? Mi riferisco ovviamente non alla bellezza dell’Opera lirica, ma al bieco sentimentalismo in cui può sconfinare un’idea sbagliata di essa. Alla luce di ciò mi sembra che la canzone più raffinata italiana faccia fatica a farsi conoscere fuori.

Esistono dei prodotti ben confezionati, la cosiddetta “musica pop”, e stanno in una specie di mainstream internazionale che funziona bene. Ma esiste anche lo spazio per un altro tipo di canzone, guarda Paolo Conte per esempio, ma anche altre canzoni italiane ben presenti e radicate. Specialmente per quanto riguarda il jazz, alcuni fra i più stimati e riconosciuti musicisti sono italiani: Rava, Fresu, Bollani e altri ancora.

Esistono dei prodotti ben confezionati, la cosiddetta “musica pop”, e stanno in una specie di mainstream internazionale che funziona bene. Ma esiste anche lo spazio per un altro tipo di canzone, guarda Paolo Conte per esempio, ma anche altre canzoni italiane ben presenti e radicate. Specialmente per quanto riguarda il jazz, alcuni fra i più stimati e riconosciuti musicisti sono italiani: Rava, Fresu, Bollani e altri ancora.

Credo che una cosa interessante delle tue canzoni sia che si sente l’urgenza da cui nascono. Si sente la necessità da cui nascono i pezzi; senza necessità non ci sarebbero canzoni. Figurarsi le scadenze contrattuali…

Sì, è così. Io lavoravo in ferrovia, ci ho lavorato fino al 2007. Quando mi hanno proposto di fare il primo disco, una produttrice francese mi ha proposto anche un tour in Francia. Subito le feci presente che lavoravo e non avevo molta disponibilità. Mi dissero che c’erano tre etichette francesi disponibili a pubblicare il disco e che avevano scelto la più piccola, in modo che non ci sarebbero state ingerenze di nessun tipo. Poi però il primo disco è stato accolto molto bene in Francia e se vai bene a Parigi hai uno spettro di possibilità più ampio: Parigi vuol dire Ginevra, Bruxelles, Montréal.

Sì, è così. Io lavoravo in ferrovia, ci ho lavorato fino al 2007. Quando mi hanno proposto di fare il primo disco, una produttrice francese mi ha proposto anche un tour in Francia. Subito le feci presente che lavoravo e non avevo molta disponibilità. Mi dissero che c’erano tre etichette francesi disponibili a pubblicare il disco e che avevano scelto la più piccola, in modo che non ci sarebbero state ingerenze di nessun tipo. Poi però il primo disco è stato accolto molto bene in Francia e se vai bene a Parigi hai uno spettro di possibilità più ampio: Parigi vuol dire Ginevra, Bruxelles, Montréal.

Quindi il percorso è stato questo, ma siccome io non mi fidavo assolutamente, dal 1995 al 2007 ho continuato a fare il mio lavoro, quindi ho anche rinunciato a certe scelte. Se alla casa discografica non fosse andato bene, non avrei potuto farci molto.

Per questo avevo sempre una certa libertà, anche se poi ho dovuto fare una scelta e dal 2007 ho smesso di fare il ferroviere. È stata una scelta difficile, anche perché nella situazione attuale della cosiddetta musica popolare trovo pochissimi punti di contatto che mi corrispondano.

Come dicevamo in apertura Men at work viene fuori dal tuo ultimo disco di inediti, Vitamia, uscito nel 2011. Quest’ultimo era strettamente legato a un tour teatrale con Giuseppe Battiston (qui sotto insieme nella foto) chiamato ‘18.000 giorni. Il pitone’, quindi le canzoni erano state scritte per lo spettacolo teatrale. Come cambia il modo di comporre?

Come dicevamo in apertura Men at work viene fuori dal tuo ultimo disco di inediti, Vitamia, uscito nel 2011. Quest’ultimo era strettamente legato a un tour teatrale con Giuseppe Battiston (qui sotto insieme nella foto) chiamato ‘18.000 giorni. Il pitone’, quindi le canzoni erano state scritte per lo spettacolo teatrale. Come cambia il modo di comporre?

Lì ho avuto la fortuna di lavorare con chi ha scritto il testo di quell’opera teatrale, Andrea Bajani. Lo spettacolo parlava di un uomo licenziato a cinquant’anni, che essendo stato licenziato non perde solo il lavoro, ma perde proprio la sua ragione sociale, non è più niente. È capitato che alla fine degli spettacoli le persone venissero, stupite perché avevamo raccontato la loro storia.

Lì ho avuto la fortuna di lavorare con chi ha scritto il testo di quell’opera teatrale, Andrea Bajani. Lo spettacolo parlava di un uomo licenziato a cinquant’anni, che essendo stato licenziato non perde solo il lavoro, ma perde proprio la sua ragione sociale, non è più niente. È capitato che alla fine degli spettacoli le persone venissero, stupite perché avevamo raccontato la loro storia.

Con Andrea scrivevamo sostanzialmente insieme: lui scriveva una parte, me la faceva leggere, ci ragionavo, scrivevo qualcosa e gliela facevo sentire. Una bella empatia e mi sono accorto che c’era materiale per un disco e, con l’aggiunta di qualche pezzo, è venuta fuori Vitamia.

Vitamia che veniva da un tour che diede il nome a un altro disco dal vivo, bellissimo, dove tu però andavi in giro solo con la tua chitarra; il disco si chiama, appunto, 'Solo dal vivo'…

Sì, non mi sono fatto mancare niente. Quello è un bel modo, anche se molto faticoso, ed è il modo più naturale possibile, perché la canzone si regge su pochi elementi: un testo, una melodia, un’armonia, un ritmo e un’interpretazione, tutto questo lo si può fare con uno strumento e una voce. Il resto poi è un abbigliamento, ma il contatto e il rapporto più vero col pubblico è quello.

Solo che per me il problema è questo: una canzone di successo, o almeno per il sottoscritto, è una canzone capace di restituire l’emozione che l’ha generata. È come guardare una vecchia fotografia e sapere che quella persona era così all’epoca. Ecco: un concerto da solo porta a una specie di shock emotivo, a volte anche proprio una sofferenza; mi è capitato persino di cantare una canzone e a un certo punto non poter più andare avanti, scusarmi e andare via. È accaduto una volta. Quella canzone da allora l’ho messa sempre alla fine. Per me quella è una canzone di successo.

Solo che per me il problema è questo: una canzone di successo, o almeno per il sottoscritto, è una canzone capace di restituire l’emozione che l’ha generata. È come guardare una vecchia fotografia e sapere che quella persona era così all’epoca. Ecco: un concerto da solo porta a una specie di shock emotivo, a volte anche proprio una sofferenza; mi è capitato persino di cantare una canzone e a un certo punto non poter più andare avanti, scusarmi e andare via. È accaduto una volta. Quella canzone da allora l’ho messa sempre alla fine. Per me quella è una canzone di successo.

Questo può non vuol dire assolutamente che questa canzone piacerà a qualcuno.

Per questa ragione non ho mai fatto contratti per più di un disco alla volta, perché non so mai se scriverò altro, se sarò capace di farlo, se avrò le cose da dire per farlo. Quando per un periodo sono stato con una multinazionale, loro volevano a tutti i costi farmi firmare un contratto per tre dischi; ho rifiutato categoricamente. Ho detto loro che avevo quel disco pronto, che mi rappresentava, poi domani si vedrà.

Mi ricordo che una volta mi parlasti del tuo metodo di lavoro: cominci a scrivere una canzone, poi la lasci decantare e ci torni dopo un po’ di tempo, per vedere se vale la pena andare avanti. È ancora così?

Sì. Perché non voglio perdere un’emozione, e allora prendo la chitarra e canto quell’emozione, senza scriverla da nessuna parte. Poi la lascio stare. Lascio passare un tempo lungo, a volte molto lungo. Ogni giorno questa canzone bussa, ma io la lascio indietro, non perché io sia sadico, lo faccio perché quando finalmente ha smesso di bussarmi quella canzone, allora io in quel momento capisco che si è affievolita questa urgenza. Lì prendo la chitarra e cerco di ricordarmela.

Sì. Perché non voglio perdere un’emozione, e allora prendo la chitarra e canto quell’emozione, senza scriverla da nessuna parte. Poi la lascio stare. Lascio passare un tempo lungo, a volte molto lungo. Ogni giorno questa canzone bussa, ma io la lascio indietro, non perché io sia sadico, lo faccio perché quando finalmente ha smesso di bussarmi quella canzone, allora io in quel momento capisco che si è affievolita questa urgenza. Lì prendo la chitarra e cerco di ricordarmela.

Qualche volta mi capita di dimenticarla e mi dico che non ne valeva la pena. Altre volte non l’ho dimenticata ma cerco di farlo velocemente, perché mi sembra una stupidaggine colossale. Altre volte ancora capisco che ricantandola ritorna l’emozione originaria; lì comincia il vero lavoro di scrittura, che è fatto prevalentemente di togliere.

Così mi garantisco anche una specie di distanza da un’emozione che sarebbe soltanto ombelicale, rivolta a se stessi, autoreferenziale. Questo la rende condivisibile.

Nel disco Men at work canti Hotel supramonte di De André e, tra le figure che ricordi, citi Pasolini. Perché ci mancano?

A me manca oggi, in Italia, una figura di intellettuale che sappia raccontarmi il presente e farmi immaginare il futuro, non lontano, anche domani. Viviamo in un’epoca di “santorismo”, in cui non importa più discutere per trovare una soluzione al problema ma si discute per discutere, e se si riesce anche a urlare è meglio, magari anche con insulti, ancora meglio, l’importante è che il tutto si possa vedere da qualche buco della serratura.

A me manca oggi, in Italia, una figura di intellettuale che sappia raccontarmi il presente e farmi immaginare il futuro, non lontano, anche domani. Viviamo in un’epoca di “santorismo”, in cui non importa più discutere per trovare una soluzione al problema ma si discute per discutere, e se si riesce anche a urlare è meglio, magari anche con insulti, ancora meglio, l’importante è che il tutto si possa vedere da qualche buco della serratura.

Rivedere oggi alcune interviste di Pasolini fatte all’epoca in televisione fa capire ciò che manca; è una lucidità che ritrovo anche in certe canzoni di De André, come appunto Hotel supramonte, dove, da quella vicenda tragica del rapimento – oltretutto personale –, lui riesce con grande lucidità artistica a comprendere cause ed effetti.

Link

http://www.gianmariatesta.com/

https://www.facebook.com/pages/Gianmaria-Testa/32076592660?ref=ts

https://myspace.com/gianmariatesta

http://www.youtube.com/user/gtestaofficial

https://twitter.com/gianmariatesta

http://www.produzionifuorivia.it/

http://www.produzionifuorivia.it/

http://www.festivaldelleletterature.com/